So ein Pech aber auch! Gerade war der Newsletter-Beitrag zur Zukunft der Rente fertig, veröffentlichte das DIW seinen Reformansatz mittels Boomer-Soli. Jetzt ist der Text wieder auf dem neuesten Stand. Weil die Sache extrem kompliziert ist, findet ihr konkrete Angaben zum Boomer-Soli erst am Ende des Textes.

Die Rente ist eines der ganz großen Problemfelder unserer Zeit. Nur Union und SPD wären bisher mächtig genug gewesen, es grundlegend anzugehen; aus Angst vor dem Wahlvolk ist das nicht geschehen. Dadurch wird die Sache von Jahr zu Jahr kritischer. Wir geben euch hier eine Übersicht, was Sache ist, zum großen Teil auf Grundlage von Informationen, die bei boell.de zugänglich sind: Rente mit Zukunft, So funktioniert die Alterssicherung in Deutschland. Und Wie es mit der Rente weitergehen könnte. Wer tiefer einsteigen möchte, liest das von Frank Nullmeier und Magnus Brosig verfasste „Rente mit Zukunft“.

Begriffsklärung

Nach den jeweiligen Leitprinzipien der Alterssicherung unterscheiden wir zwischen den Systemen Versicherung, Versorgung und Grundsicherung. Bezüglich Renten umfasst der Begriff Versicherung neben der Gesetzlichen Rentenversicherung (für die – von Ausnahmen abgesehen – für nichtverbeamtete und nichtselbständige Beschäftigte in die GRV einbezahlt werden muss) auch private Versicherungen wie Lebensversicherungen oder Systeme der betrieblichen Alterssicherung, für die keine Versicherungspflicht besteht. Das System der Versorgung gilt für Beamt*innen, Soldat*innen und Richter*innen. Hierfür übernimmt der Staat die Zahlungen, die nach mindestens 40 Dienstjahren bei 71,75 Prozent der vorherigen (Brutto-)Dienstbezüge gedeckelt sind. Bei der Grundsicherung erfolgt die Festsetzung des Leistungsumfangs analog zur Regelbedarfsermittlung beim Bürgergeld.

Finanzierung der GRV

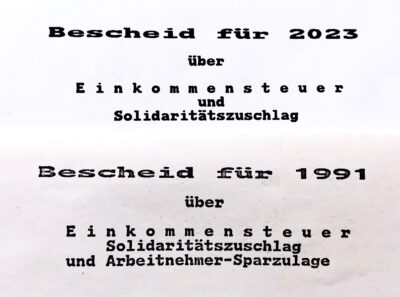

Die GRV ist komplett umlagefinanziert. Monatlich wird an Rentenleistungen ausbezahlt, was aus den Beitragseinnahmen und den Bundeszuschüssen des laufenden Monats generiert wird. 2023 kamen 76% (= 290 Mrd. Euro) aus den Beiträgen, 23,4% (= 89 Mrd. Euro, das sind 18,6% des Bundeshaushalts) aus Bundeszuschüssen. Bis vor etwa 20 Jahren war Ziel, mit der Rente weitgehend den Lebensstandard zu sichern. Das ist mit dem 2025 noch gesetzlich festgeschriebenen Mindestsicherungsniveau von 48% vor Steuern nicht mehr gegeben. 1991 lag dieser Wert bei 54%. Seit 2018 liegt der Beitragssatz stabil bei 18,6%, zwischen 1997 und 2012 lag er über 20%.

Dass der Lebensstandard für viele nicht mehr gesichert ist, zeigt die Zahl der Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen ebenso wie die Armutsgefährdungsquote. Diese lag 2023 bei Personen im Alter von über 65 Jahren mit 18,4 Prozent deutlich über dem Gesamtdurchschnitt über alle Altersgruppen hinweg von 14,4 Prozent. Besonders betroffen waren Frauen über 65 mit einer Armutsgefährdungsquote von 20,6 Prozent.

Sieben Zukunftsszenarien (Boomer-Soli folgt unten)

Wir beschäftigen uns im Folgenden ausschließlich mit der GRV. Frank Nullmeier stellt dazu sieben Zukunfsszenarien vor, die wir hier stark gekürzt wiedergeben.

1. Kombirente

Dieser Begriff steht für ein Modell, bei dem Bezieher niedriger Renten unterhalb des Existenzminimums nur durch Erhalt einer weiteren Sozialleistung ausreichend sozial abgesichert sind. Dieser Bedarf müsste zum Beispiel durch eine Bedürftigkeitsprüfung ermittelt werden.

Kritik: Bei langen Beitragszeiten sollten die Ansprüche aus der Rentenversicherung groß genug sein, dass sie oberhalb des Existenzminimums liegen. Schließlich bedient die Rente soziale Ansprüche, die unabhängig von einer Notsituation sind. Sinkt das Rentenniveau weiter, wäre das für niedrigere Renten und viele Erwerbsminderungsrenten nicht mehr gewährleistet.

2. Erweiterte Alterserwerbstätigkeit

Hier stellt sich die Frage, ob freiwillig (oder aufgrund gesellschaftlichen Drucks) oder gesetzlich vorgeschrieben. Für stärker belastete Beschäftigte ist die derzeitige Altersgrenze ein Schutz. Viele besser Situierte fühlen sich durch die jetzige Regelung eher ausgebremst. Im Prinzip könnte eine Heraufsetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters aus Fairnessgründen frühestens 2032 wirksam werden (und auch dann nur schrittweise), denn bis dahin wirkt noch die letzte Reform, nach der 2031 ein Renteneintrittsalter von 67 Jahren gilt.

Kritik: Aus finanziellen Gründen wäre eine Reform in dieser Richtung nachvollziehbar; Generationengerechtigkeit könnte damit nur „ganz langfristig“ erzielt werden. Wie eine solche Änderung mit der Situation auf dem Arbeitsmarkt harmoniert, ist unklar.

3. Inklusion

Bei diesem Modell wird über mehrere „Inklusionsschritte“ hinweg die gesamte Bevölkerung bezüglich Alterssicherung, Erwerbsminderung und Langlebigkeit versichert. Das würde auch Selbstständige und Beamt*innen betreffen. Außerdem müssten so viele Menschen wie möglich in den Arbeitsmarkt integriert werden. Nötig dafür wären nicht nur Maßnahmen bezüglich des Rentenrechts, sondern auch in der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik, im Sozial- und Steuerrecht und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kritik: Mit der Ausweitung des Versichertenkreises wäre eine dauerhafte Erhöhung der Einnahmen der Rentenversicherung möglich, die helfen würde, das demographische Dilemma zu überbrücken. Die gesellschaftspolitischen Hürden für ein solches Modell sind hoch.

4. Interne Differenzierung

Immer wieder gibt es Forderungen, gruppenbezogene Nachteile zu kompensieren. Das betrifft die unterschiedliche Lebenserwartung (etwa nach Berufsgruppen, Einkommen und Geschlecht) und starke körperliche Tätigkeit, die häufig zu früherem Renteneintritt führt. Bisher gelten nur Sonderregelungen bei Schwerbehinderung und für Bergleute.

Kritik: Dafür müsste eine Klassifikation der Tätigkeiten entwickelt werden, die bei Klagen vor Gericht Bestand hat und den gesamten beruflichen Werdegang abbildet. Eine solches System würde hohen bürokratischen Aufwand erfordern und wäre leicht angreifbar.

5. Leerlaufen der GRV

Die jetzige Form der Pflichtversicherung bedeutet, dass, wer versicherungspflichtig ist, in der GRV versichert sein muss. Möglich wäre ein Umschalten auf Versicherungspflicht. Dann müssten diejenigen Personen, die als versicherungspflichtig definiert sind, bei der GRV oder in einer anderen Versicherung versichert sein. Sie dürfen dann nicht nicht versichert sein, könnten aber per Nachweis, dass sie bei einem anderen Versicherer versichert sind, bei der GRV per Opt-Out-Option ausscheiden. Dieser Verlust der Solidarität wäre dann das sogenannte „Leerlaufen der GRV“.

Kritik: Die Opt-Out-Option würde insbesondere von Besserverdienern und Selbstständigen wahrgenommen, die dann mitunter in Verträge wechseln, die gleich oder nach einiger Zeit die bestehenden Risiken, zum Beispiel Erwerbsminderung, nicht ausreichend abdecken.

6. Zusätzlicher Ausbau der Kapitaldeckung

Kapitaldeckung kann Unterschiedliches bedeuten: einen staatlichen Fonds, der die Gesetzliche Rentenversicherung unterstützt, eine betriebliche Alterssicherung, verwaltet durch überbetriebliche Institutionen, eine private Alterssicherung ähnlich der staatlich geförderten Riester-Rente oder individuelle, fondsverwaltete selbst auswählbare Kapitalkonten innerhalb der GRV, die über einen zusätzlichen Pflichtbeitragssatz finanziert werden.

Kritik: Solche Anlagen sind automatisch risikobehaftet, trotzdem wäre der Aufbau eines Kapitalstocks auf Dauer hilfreich. Der Staatsfonds böte den höchsten Sozialschutz. Da Kapitalmarktrisiken kollektiv getragen werden, ist er für die Gesellschaft besser als individuelle Lösungen mit den entsprechenden Risiken.

7. Ad-hoc-Rentenpolitik

Alle vorgenannten Modelle basieren auf einer mehr oder weniger gut berechenbaren künftigen Entwicklung. Es kann aber auch ganz anders laufen: Disruptive Ereignisse in der Weltpolitik, ökonomische Konjunkturänderungen, Änderungen auf dem Arbeitsmarkt, längere oder kürzere Lebenserwartung, politische Kurswechsel, die Haushaltslage des Bundes und demographische Änderungen etwa durch Veränderung der Geburtenrate oder Migration können kurzfristige, situative Reaktionen und Änderungen nötig machen. Ad-hoc bedeutet dann, dass über einen längeren Zeitraum immer nur situativ entschieden wird.

Kritik: Da die Modellrechnungen von zu vielen Parametern abhängen, kann es nötig sein, kurzfristig zu reagieren. Dabei ist jedoch immer zu beachten, dass im Fall von Trendänderungen rechtzeitig reagiert werden kann. Das bisherige System ist sehr starr, was bisher zu relativ sinkenden Altersrenten und hohen Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt führt.

Handlungsempfehlungen aus den sieben Szenarien

Nullmeier plädiert für eine Kombination aus drei Varianten:

- Dem Inklusionspfad mit der Einbeziehung weiterer Bevölkerungsgruppen in die Erwerbstätigkeit und in die Rentenversicherung.

- Einer erweiterten Erwerbsbeteiligung vor und nach der Überschreitung der Regelaltersgrenze, ohne sich damit von der Idee des arbeitsfreien Ruhestands zu verabschieden.

- Dem „Zusätzlichen Ausbaus der Kapitaldeckung“, so ausgestaltet, dass die Prinzipien einer sozialen Alterssicherung bewahrt werden können.

Was grundlegende Werte und Ziele der Sozialpolitik gefährdet, ist danach zu vermeiden: Kombirente, Leerlaufen der GRV und Interne Differenzierung.

Ein weiterer Ansatz

Es gibt noch einen häufiger diskutierten Ansatz: Eine Art Umverteilung der Rente. Diejenigen, die mehr bekommen, sollen etwas abgeben zugunsten derer, die weniger bekommen – wobei auch Firmen- oder andere Renten in dieses Modell einbezogen werden könnten. Innerhalb der klassischen GRV ist das Modell aus rechtlichen Gründen schwierig umsetzbar. Dieses Modell war im Ursprungstext dieses Beitrags ausführlicher dargestellt, die Idee des Boomer-Soli greift diese Idee auf und stellt es auf eine rechtlich sicherere Basis.

Was aus den vorgestellten Szenarien nicht deutlich wird

Bereits in Anbetracht der derzeitigen Belastung unseres Staates – wirtschaftliche Unsicherheit, Fachkräftemangel in vielen Branchen, Belastung des Gesundheitswesens, nötige Maßnahmen im Bereich Klima und Natur, mangelhafte Infrastruktur, durch Zölle und Kriege destabilisierter Weltmarkt und, leider, steigende Militärausgaben – ist die Situation in den sieben Szenarien eher verharmlosend dargestellt. Es ist kaum zu erwarten, dass unsere Wirtschaft in den nächsten paar Jahren so boomt, dass wir das Rentenniveau ohne höhere Beiträge und höhere Zuschüsse aus dem Haushalt stabilisieren können.

Dazu kommt, und das ist noch dramatischer, die Entwicklung der Geburtenraten. Sie wird in der aktuellen politischen Diskussion weitgehend ausgeblendet. Durchschnittlich bekommen Frauen in Deutschland derzeit 1,38 Kinder (oder, nach neueren Zahlen, wahrscheinlich noch weniger); 2,1 wären nötig, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten. Mit der Geburtenrate sind wir im für Europa und Amerika typischen Bereich (DIE ZEIT, 10.7.25). Nur in wenigen Ländern bleibt die Bevölkerungszahl durch Reproduktion derzeit annähernd stabil. In den meisten Ländern Afrikas und wenigen Ländern Asiens steigt sie.

Das heißt ganz praktisch: Irgendwann, oder ganz schnell, funktionieren die vorgestellten Szenarien nicht mehr. Dann müssen wir uns auf einen niedrigeren Lebensstandard bei Rentner*innen einstellen, die Lebensarbeitszeit entsprechend heraufsetzen oder die Umlagen drastisch erhöhen. Vielleicht muss dann ein Teil der Rentner, der solche hat, seine finanziellen Reserven angehen und kann weniger vererben. Vielleicht braucht es dann für Rentner*innen eine Mindestrente statt Bürger- oder sonstigem Geld. Oder, und hier kommt die Boomer-Rente ins Spiel, wir starten mit Ad-hoc-Maßnahmen.

Der Boomer-Soli (DIW Wochenbericht 29/2025)

Das Modell ist im Prinzip simpel: Einkommensstarke Rentner*innen-Haushalte zahlen eine Sonderabgabe auf gesetzliche, betriebliche und private Renten, Pensionen, sonstige Versorgungsbezüge, und eventuell auch Vermögenseinkommen sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung – nicht jedoch auf Erwerbseinkommen. Daraus resultieren laut Berechnung 3 bis 4% geringere Einkünfte. Verteilt wird das Geld an einkommensschwächere Rentner*innen-Haushalte, die so 10 bis 11% mehr Rente erzielen können; die jeweils höheren Beträge (4%, 11%) ergeben sich, wenn Kapitaleinkünfte, Vermietung und Verpachtung mit herangezogen werden. Dabei handelt sich nicht um eine Neuordnung des Rentensystems, sondern um eine steuerliche Maßnahme, die über die Steuererklärung läuft. Deshalb wäre sie quasi sofort umsetzbar und könnte ebenso leicht wieder abgeschafft werden, falls sie nicht mehr nötig wäre. Die Sonderabgabe fließt direkt in ein Sondervermögen, aus dem Zuschüsse an die Rentenversicherung bezahlt werden. Es fließt sozusagen am Bundeshaushalt vorbei, der davon „nichts merken würde“. Für die Zahlungen müsste eine Altersgrenze eingeführt werden, zum Beispiel 65 oder der Zeitpunkt des Erstbezugs einer Altersrente. Was nicht in den Soli einfließt, ist der finanzielle Nutzen aus selbstgenutztem Wohnraum in Eigenbesitz und Kapitalvermögen.

Die Idee des Boomer-Soli hat Charme. Sie wäre relativ einfach umsetzbar und einigermaßen sozial gerecht. Und es wäre ein Anfang zum Meistern des demographischen Dilemmas. Die nächsten diesbezüglichen Baustellen sind Gesundheitsversorgung, Kranken- und Pflegeversicherung.

Bei allen Maßnahmen zur Rente muss klar sein: Es handelt sich immer um politische Entscheidungen, es gibt keine zwingende Logik.

Gerhard Seitfudem